事例紹介 -Case study-

【お名前】A氏(仮名)/ 80代前半

【疾患名】前立腺肥大症、脊髄損傷

【要介護認定】要介護5

脊髄損傷により上下肢麻痺あり。特に下肢の動きが悪く、転倒リスクから外出も困難に。

それに伴い介護者の負担が増大。以前は、デイサービスに通っていたが、歩行が難しくなっていったことからベッド上で過ごす時間が増えていった。介護タクシーを利用しての通院も困難になっていき、訪問診療に切り替えるため、医師と連携を取りつつ週1~2回での訪問看護として介入をすることに。

キーパーソンは奥様。ご高齢夫婦の二人暮らしで、奥様が全介助をしていることから疲弊されている様子。以前は施設入所の話も出ていたが、「二人で暮らしたい」といった想いから自宅生活を選択された経緯あり。訪問看護では、状態観察と入浴などの清潔ケア。転倒を繰り返しているため緊急時の対応を依頼される。ご本人は「歩けるようになりたい」といった希望を持っており、週2回のリハビリも入れることになる。

アセスメント

40代で脊髄損傷。その後も趣味の社交ダンスを楽しむなどを行えていたが、徐々に活動量が少なくなり廃用が進行。思ったように身体が動かないことによるご本人の苛立ちや、連日の介護負担による奥様の疲弊が、夫婦関係性の悪化に繋がっている様子。

幻覚症状や夜間せん妄が悪化していき、奥様に対して救急車や警察を呼ぶように訴えることも。夫婦ふたりでの生活から、各種の問題に対する解決の糸口が見えず、在宅生活に対して困難さを感じることが多くなっていったと考える。

提供したケア/リハビリ

週1回の訪問看護と週2回の訪問リハビリで介入を開始。初回訪問時は、転倒後に立ち上がれずそのまま床で寝ていた。自宅での入浴は困難と判断し、訪問入浴の導入を進める。また、夜間不眠から転倒に繋がっている所見が見受けられたので、医師に状況報告を密に行いつつ、睡眠剤や安定剤の調整を行っていった。

頻回に緊急コールが入り、転倒しているA氏を起こしにベッドに戻したり、言い争っている夫婦の仲介に入ったりすることも。ご夫婦二人だけの時間が双方の不安を強めていたため、ケアマネージャーと相談しつつ訪問看護を週2回に増回。看護師が仲介に入りながら、夫婦の生活状況の確認や双方の気持ちの表出を促す時間を作っていく。双方の認識のすり合わせを助けるため、カレンダーやメモを活用しながら視覚的アプローチを実施。

アウトカム

日曜日以外は毎日第三者が介入する状況をつくり、困りごとをその日の間に解決できる環境が整ったこと、専門家が緊急時に駆けつけてくれる安心感を得ることができたことで、徐々に家庭環境が改善をされていった。

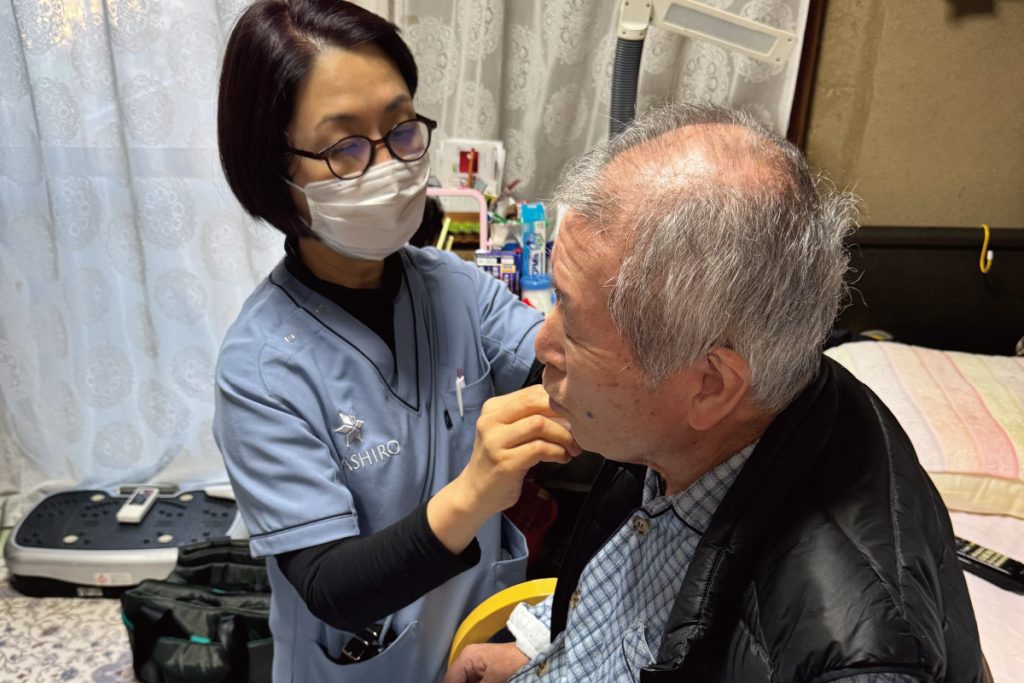

身体機能面では、洗面所で立位をとり歯ブラシや髭剃りを行うことができるようになり、そのことで奥様の介護負担も軽減された。

現在では、緊急連絡が鳴ることがほとんどなくなり、ご本人・奥様の表情も朗らかになった。ご夫婦で穏やかな時間を過ごされている様子が見て取れるようになった。

ご利用者からのコメント

A氏

「いろんな人に来てもらって、二人じゃわからないことばっかりだったので、本当に感謝してます。最初のころは、転んで助けてもらったり、その後は髪の毛を洗ってもらったり。みなさんが、頑張ってやってくれてるから、自分も頑張ろうといった思いになりました。今は箸で甘納豆をつかんで食べる練習をしたりして、少しでも自分でできることを増やしたいと思ってやってます。元気になって、明るくなれました。本当に良かったです。」

奥様

「みなさんのおかげで喧嘩もしなくなったし、夜も眠れるようになりました。困るとすぐ来てくれるし本当に感謝しかないです。最近は、皆さんが来てくれることがすごく楽しみです!」

訪問看護師からのコメント

介入当初はご本人のせん妄状態が強く、意思確認も困難だったため、主治医やケアマネへの報告・相談・情報共有は特に密に行いました。

訪問時は、ご本人の言葉を否定することなく受け止めること、介護により疲弊されている奥様への声掛けやフォローを厚く行うことを心掛けました。また、口頭説明だけではなく、メモやカレンダーを活用した視覚からのアプローチを行い、ご本人と奥様の共通認識を取っていけるように丁寧な対応を重ねていきました。

内服調整や不安の解消が進むにつれてせん妄症状が無くなっていき、みるみる表情も明るくなり笑顔が多くなっていったことが印象的でした。介護をされる奥様からも精神的な余裕が見られるようになっていき、「みなさんのおかげ」といった有難い言葉を頂けたことがとても嬉しかったです。

■ 名前:小玉(コダマ)

■ 資格:看護師

■ 臨床経験

病棟(整形・形成、外科・脳外科)、皮膚科クリニック、手術室を経験しています。都内の訪問看護ステーションで5年ほど勤務をした後、転居を機に「ましろ」に辿り着きました。整形外科では内側の骨に関して、形成外科では外側の皮膚に関して学んでいます。

特に形成で培った褥瘡ケアの知識と経験を、訪問看護の現場でも活かしていきたいです!

本記事は訪問看護・リハビリテーションにおける事例報告への協力の同意をご利用者へいただいたうえで作成しております。掲載している写真内容についてもご利用者からの同意と確認済みのものとなります。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。