複数疾患(多疾患併存)の方への総合的訪問看護|調整力とチーム連携

【お名前】Sさん(仮名)

【年 齢】79歳

【疾患名】慢性心不全、2型糖尿病、COPD(慢性閉塞性肺疾患)

【要介護認定】要介護3

訪問看護介入までの経緯

Sさんは心不全と糖尿病、さらにCOPDを併発しており、通院や服薬管理、食事制限など日常の自己管理が複雑になっていました。再入院を繰り返す中、「家で過ごしたい」というご本人の希望と、「一人では支えきれない」とするご家族の不安が交錯していました。主治医の意見をもとに、ましろ訪問看護ステーションが多疾患に対応するチーム体制での支援を開始しました。

看護師からのアセスメント

初回訪問では、心不全による浮腫、COPDによる呼吸困難、糖尿病による食事・服薬管理がいずれも不十分で、体調の変動が大きい状態でした。疾患ごとの生活指導がご本人・ご家族ともに混乱を招いており、「何に気をつけたらいいのか分からない」との声も。疾患間のバランスをとった“暮らしの整理”と、訪問看護がハブとなる医療連携体制の構築が必要と判断しました。

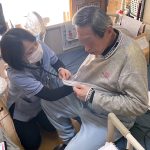

提供したケア/リハビリ

各疾患の専門職と連携し、心不全に対しては体重・バイタル管理、COPDには呼吸法と在宅酸素の管理支援、糖尿病には食事記録と服薬アドヒアランスの強化を実施。ご本人に負担が集中しないよう、記録やケアの優先順位を明確化し、ご家族にも役割を分担して伝達。訪問診療・薬剤師・管理栄養士との情報共有により、「家で暮らしながら管理できる」体制を作り上げました。

訪問看護介入の結果としてのアウトカム

体重増加と呼吸苦の悪化が早期に察知され、主治医との連携により適切に利尿薬が調整されるなど、在宅での管理が円滑に。ご本人は「いろいろな病気があっても、ちゃんと暮らしていける」と前向きな姿勢に。再入院はゼロで継続中。ご家族からも「誰に何を相談すればいいか分かるようになった」と安心の声が聞かれました。

介入した看護師からのコメント

「多疾患併存の方には、個別の疾患対応だけではなく、“暮らし全体を見渡す視点”が必要です。Sさんのように、ご本人・ご家族が混乱してしまわないよう、看護師が“生活と医療の通訳役”として関わることが大切です。これからも、安心して暮らし続けられるよう、医療と生活をつなぐ架け橋でありたいと思います。」

※本記事でご紹介しているケースは、過去に寄せられたご相談をもとに、個人情報に配慮し一部内容を改変のうえ掲載しています。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。