尿カテーテル・バルーン管理と訪問看護|感染予防と安心の支援体制

【お名前】Tさん(仮名)

【年 齢】81歳

【疾患名】前立腺肥大症・神経因性膀胱

【要介護認定】要介護3

訪問看護介入までの経緯

Tさんは神経因性膀胱により長期的な導尿管理が必要となり、退院後にバルーンカテーテルが留置されている状態で在宅療養を開始しました。退院時にご家族が尿の色やカテーテルの扱いに不安を感じ神経質になっていたので、主治医からの紹介により、ましろ訪問看護ステーションが介入し、感染予防と安心感の提供を目的とした支援が始まりました。

看護師からのアセスメント

初回訪問時、尿の混濁やカテーテル周囲の発赤などは見られなかったものの、ご家族の不安は強く、1日に何度も観察している状況でした。カテーテルの固定状態や排尿パターンの変化に過敏になりがちで、心身の負担が大きくなっていました。

感染予防と同時に、“安心して任せられる”支援体制の構築が必要と判断しました。

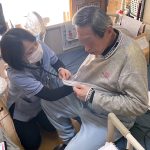

提供したケア/リハビリ

訪問では、バルーンカテーテルの固定・尿色の確認・導尿ラインの清潔保持・感染予防のケアを中心に実施。ご家族には、日々の観察ポイント(尿の色・におい・発熱・排尿量)を分かりやすく伝え、必要以上の不安を軽減するよう支援しました。

また、排泄記録の共有・次回交換予定の管理表も導入し、状態変化への早期対応が可能な体制を整備しました。

訪問看護介入の結果としてのアウトカム

感染兆候の早期発見と予防が徹底され、尿路感染のリスクが軽減。ご家族は「必要な時に連絡できる」という安心感から精神的に落ち着き、日々のケアにも余裕が生まれました。尿路トラブルによる緊急電話もなくなり、自宅で安定した排泄管理が継続できています。

ご本人も「気持ち悪さが減った」と話され、生活を安定させることができました。

介入した看護師からのコメント

「Tさんのご家族は最初とても不安が強かったですが、毎回丁寧に観察と声かけを行うことで、信頼関係を築くことができました。カテーテルのことを“特別なこと”ではなく“日常の一部”にできたことが、継続可能な在宅療養につながったと思います。」

※本記事でご紹介しているケースは、過去に寄せられたご相談をもとに、個人情報に配慮し一部内容を改変のうえ掲載しています。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。