認知症と精神症状のある方の訪問看護|BPSDへの実践的アプローチ

【お名前】Tさん(仮名)

【年 齢】86歳

【疾患名】アルツハイマー型認知症、BPSD(暴言・徘徊・興奮)あり

【要介護認定】要介護4

訪問看護介入までの経緯

Tさんは認知症の進行とともに、夜間の徘徊や大声、暴言などの行動・心理症状(BPSD)が現れるようになりました。ご家族は「もう手に負えない」と疲弊し、施設入所も検討されていましたが、ご本人の「家で過ごしたい」という思いを尊重し、主治医の指示でましろ訪問看護ステーションが介入。BPSDへの対応とご家族の精神的サポートを目的に支援が開始されました。

看護師からのアセスメント

初回訪問時、ご本人は短時間の対話には応じられるものの、突発的に怒り出したり、「ここは俺の家じゃない」と混乱する場面が見られました。夜間の徘徊や昼夜逆転が強く、環境刺激に敏感な傾向もありました。ご家族は睡眠不足と不安で限界寸前の状態であり、ご本人と家族双方にとって“安心できる生活環境”の構築が必要と判断しました。

提供したケア/リハビリ

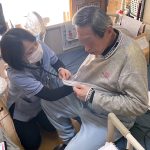

訪問時には、ご本人の感情の変化に細やかに対応し、否定せず受け止める姿勢で接しました。環境整備(見慣れた物の配置・照明調整)と、日中の活動(塗り絵・体操・回想法など)を取り入れ、昼夜逆転の改善を図りました。ご家族には「行動には理由がある」と説明し、暴言・徘徊への具体的な対応マニュアルを作成。緊急時の相談体制も整備しました。

訪問看護介入の結果としてのアウトカム

大声や暴言の頻度が徐々に減り、夜間の徘徊も短時間で落ち着くことが増えました。ご家族も「前より怒る回数が減ってきた」と実感し、介護に対する負担が少しずつ和らいだ印象です。またご家族も日頃のストレスを吐き出せる機会ができて、余裕を感じられるように。訪問看護の継続によって、身体的、精神的介護負担を軽減させられていると思われます。

介入した看護師からのコメント

「BPSDへの対応では、“症状”ではなく“その方の背景”を知ることがとても大切です。Tさんの“怒り”には不安や混乱が隠れていて、それを少しずつ緩和することで少し表情も変わってきました。ご家族もケアの担い手として自信を取り戻され、私たち訪問看護の役割の大きさを実感した支援でした。」

※本記事でご紹介しているケースは、過去に寄せられたご相談をもとに、個人情報に配慮し一部内容を改変のうえ掲載しています。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。