高次脳機能障害と訪問看護の関わり|記憶障害・注意障害への対応

【お名前】Oさん(仮名)

【年 齢】68歳

【疾患名】高次脳機能障害(記憶障害・注意障害)、脳外傷後遺症

【要介護認定】要介護2

訪問看護介入までの経緯

Oさんは交通事故による脳外傷で一命を取り留めたものの、退院後に記憶障害・注意障害が顕著になり、高次脳機能障害と診断されました。日常生活に支障があり、ご家族も「同じことを何度も聞かれる」「火の不始末が心配」と不安を抱えていました。主治医の指示により、ましろ訪問看護ステーションが介入し、生活支援と再発予防の観点からサポートを開始しました。

看護師からのアセスメント

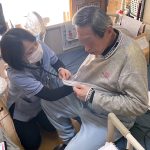

訪問初回時、Oさんは会話に応じられるものの、直前の出来事を思い出せなかったり、調理中に注意がそれてコンロを消し忘れる場面が見られました。ご本人は「うまくいかない自分が嫌」と落ち込み、ご家族も四六時中の見守りに疲弊気味でした。安全確保とともに、ご本人の“できること”を尊重し、安心して暮らせる支援が必要と判断しました。

提供したケア/リハビリ

訪問看護では、スケジュール表やアラーム、写真カードを活用した視覚的支援を導入し、記憶の補助を図りました。調理などの危険作業は時間帯を決めて見守りの下で行い、自信を持てる活動から日常を構築。OT(作業療法士)と連携し、家事の手順練習や注意分散への対応方法も実施。家族には「叱るのではなく確認の習慣化」が大切であると説明し、安心できる関わり方を支援しました。

訪問看護介入の結果としてのアウトカム

スケジュールの活用と生活のルーティン化により、火の元や薬の飲み忘れといった危険行動は予防できるようになりました。本人の表情も穏やかになり、介入当初にあったような感情の起伏や易怒性も低下傾向。家族も「以前より安心して見守れるようになった」と話し、訪問看護の定期的なサポートが日常の安定につながっています。

介入した看護師からのコメント

「高次脳機能障害は見た目では分かりにくいため、本人もご家族も孤立しやすい課題を抱えています。Oさんの場合、“記憶を助ける環境”と“否定しない関わり”が大きな力となりました。私たち訪問看護の役割は、症状そのものへの対応だけでなく、“その人の暮らしを再構築する”支援です。これからもその歩みに寄り添っていきます。」

※本記事でご紹介しているケースは、過去に寄せられたご相談をもとに、個人情報に配慮し一部内容を改変のうえ掲載しています。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。