脳卒中後遺症のある方への訪問看護|リハビリ・再発予防を自宅で

【お名前】Yさん(仮名)

【年 齢】72歳

【疾患名】脳梗塞後遺症(右片麻痺、構音障害)

【要介護認定】要介護3

訪問看護介入までの経緯

Yさんは脳梗塞を発症し、急性期病院での治療後、リハビリ病院を経て自宅へ退院しました。右半身の麻痺と軽度の言語障害が残り、日常生活への支援が必要な状態でした。ご家族は「できるだけ自宅で暮らしてほしい」と望む一方で、再発の不安や介護の負担にも悩まれていました。主治医とケアマネジャーの連携により、ましろ訪問看護ステーションの介入がスタートしました。

看護師からのアセスメント

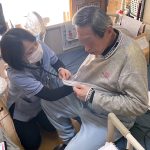

訪問時、ベッドからの立ち上がりやトイレ移動には部分的介助が必要であり、杖歩行での不安定さが見られました。血圧の変動もやや大きく、バイタルの変動を注意深く観察しながらコントロールする必要がありました。構音障害の影響で意思疎通に時間がかかるものの、リハビリに前向きな姿勢があり、生活機能回復と再発予防の視点で多職種協働が求められました。

提供したケア/リハビリ

訪問看護では、バイタルサインの測定と記録を習慣化し、血圧の変動をこまめにチェック。理学療法士との協働により、下肢筋力・バランス能力の向上を目指した訓練を継続実施しました。また、構音障害に対してはゆっくりした発語や非言語的コミュニケーションの工夫を促進。食事時の誤嚥予防や服薬管理にも関与し、生活全体の安定化を図りました。

訪問看護介入の結果としてのアウトカム

リハビリと日常支援の継続により、歩行の安定性が改善され、室内移動はほぼ自立できるようになりました。言語障害によるストレスも減り、ご本人の表情や会話量が増加。血圧管理の習慣化により、再発予防への意識も高まりました。ご家族も「毎日少しずつ前進していることが励みになる」と話しており、自宅での療養が希望に沿って実現できています。

介入した看護師からのコメント

「Yさんは、少しずつでも“自分でできること”を取り戻していこうという強い気持ちをお持ちでした。その姿勢に私たちも励まされ、日々の支援に力が入りました。再発予防はもちろん、ご本人の生活の楽しみや希望を大切にしながらケアを提供することが、訪問看護の醍醐味だと感じたケースです。」

※本記事でご紹介しているケースは、過去に寄せられたご相談をもとに、個人情報に配慮し一部内容を改変のうえ掲載しています。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。