パーキンソン病の方への訪問看護|リハビリ・内服管理・日常生活支援

【お名前】Nさん(仮名)

【年 齢】75歳

【疾患名】パーキンソン病

【要介護認定】要介護3

訪問看護介入までの経緯

Nさんは10年前にパーキンソン病と診断され、初期は外来通院と内服で安定していましたが、近年は動作緩慢や転倒、服薬ミスが増加し、日常生活に支障を来すようになってきました。ご家族も介助の限界を感じていたところ、主治医の紹介でましろ訪問看護ステーションへ相談。訪問看護の導入によって、安全な自宅療養と運動機能の維持を目指す支援が始まりました。

看護師からのアセスメント

訪問初回時、表情は乏しく言葉も少なめでしたが、ご本人の「できることは自分でやりたい」という意欲が感じられました。日常動作(ADL)は時間がかかるものの、見守りや少しの支援で自立が可能なレベル。服薬は1日5回に分けられており、時間のずれによる“オン・オフ現象”が明確にみられました。リハビリと服薬管理の両面からの介入が必要と判断しました。

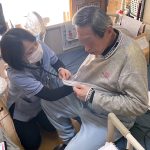

提供したケア/リハビリ

看護師は服薬管理表とタイムスケジュールを導入し、決まった時間に服薬できるようサポート。

理学療法士による訪問では、起立・歩行訓練、関節可動域の維持を目的としたストレッチやバランス訓練を実施。転倒防止のため、室内の段差・滑りやすい箇所の環境調整も行いました。ご本人の「できることを取り戻したい」という意欲に寄り添い、生活に役立つ動作訓練を中心に行いました。

訪問看護介入の結果としてのアウトカム

介入以降、服薬ミスは大幅に減少し“オン”の時間帯が安定。動作のスムーズさが増し、短時間の散歩やトイレ移動も自力で可能に。転倒も減少傾向で、日中の活動量が増えたことで夜間の睡眠状態もいくらか改善されました。ご本人の笑顔や会話の頻度も増え、ご家族は「表情が戻ってきて安心した」と話されています。

介入した看護師からのコメント

「パーキンソン病の方にとって、“服薬のタイミング”は生活の質に直結する要素です。Nさんは前向きに取り組んでくださり、リハビリも積極的に続けてくださったことで、症状の安定につながりました。私たち訪問看護の役割は、できることを少しずつ増やし、その人らしい生活を支えること。これからもご本人の想いを大切に、サポートを続けていきます。」

※本記事でご紹介しているケースは、過去に寄せられたご相談をもとに、個人情報に配慮し一部内容を改変のうえ掲載しています。

※本サイトの文章、画像の全部または一部を、事前の許可なく複製、転用、改変、配布、公衆送信、転載等することはご遠慮ください。